解決事例

胎児機能不全を漫然と放置して陣痛促進剤の増量を続け、帝王切開を実施せず、児に重度脳性麻痺が残ったことにつき約2億円で示談が成立した事例

医療ミスの事案概要

近畿地方の産婦人科クリニック(年間分娩件数約230件/常勤の産婦人科医2人)での事例です。

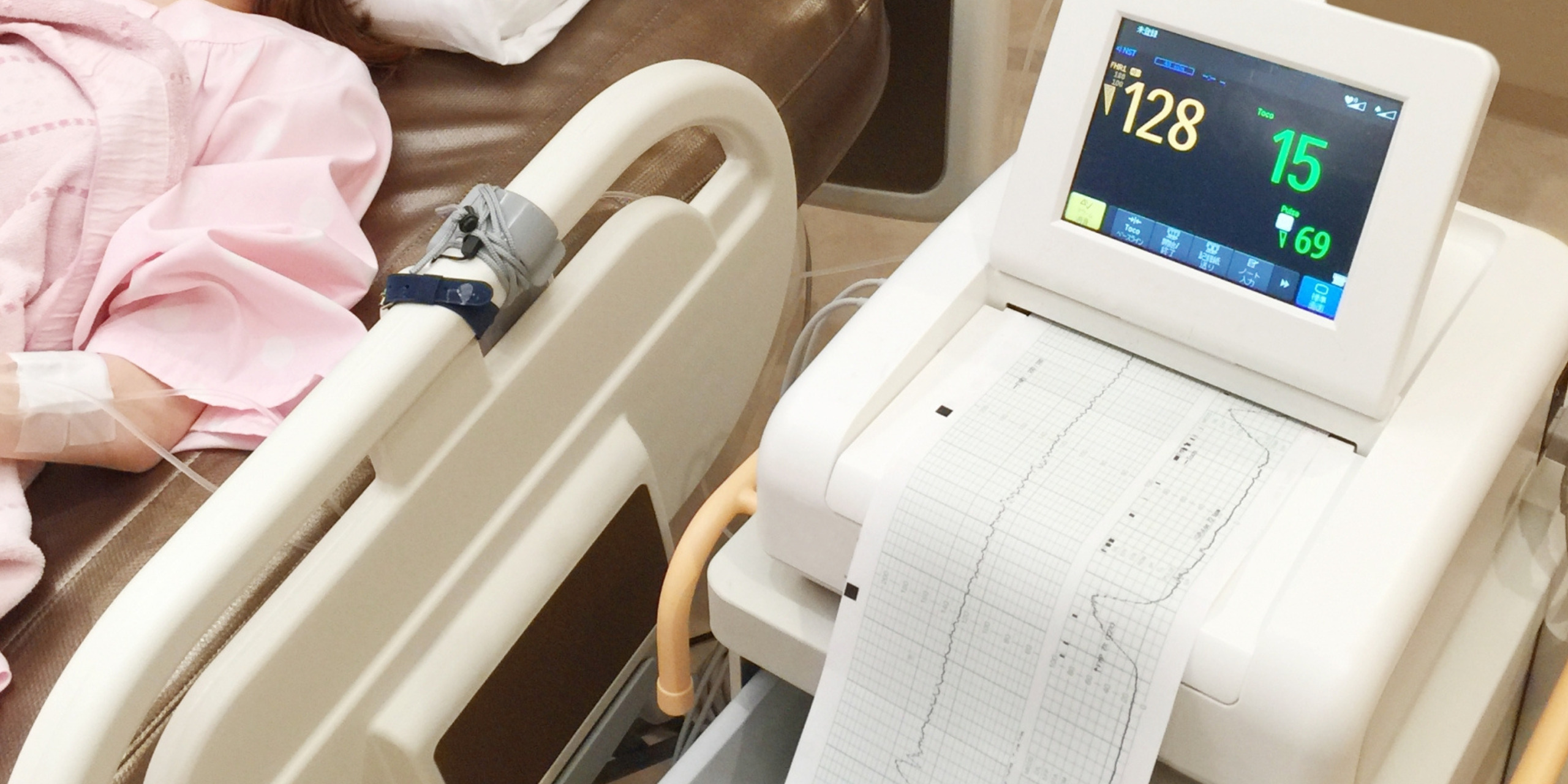

妊婦さんは、陣痛発来のため妊娠40週4日のお昼頃に入院し、赤ちゃんの心拍数とお母さんの陣痛を記録する分娩監視装置が断続的に装着されていました。

陣痛が弱く陣痛促進剤を使用

破水後、羊水流出があり、子宮口全開大となったものの陣痛が増強しなかったため、陣痛促進剤(オキシトシン)の投与が開始されました。オキシトシンは定期的に増量され、23時頃にCTG(胎児心拍数陣痛図)上に2分以上持続する遷延一過性徐脈が認められていました。

これは、へその緒に圧迫されたりして、酸素が足りず低酸素による負荷が赤ちゃんにかかっていることを表しています。羊水の流出が続く中、オキシトシンは増量され続け、40週5日の深夜には胎児機能不全レベル3以上の対応が求められる、高度遅発一過性徐脈を繰り返す状態でした。

赤ちゃんはお腹の中で危険な状態が長時間続いていました

2時以降のCTGでは、胎児心拍数が60bpm以下まで低下する10分以上継続する徐脈を認め、基線細変動は減少から消失、レベル5の状態に至ってもなお、オキシトシンは増量され、帝王切開などの急速遂娩の準備・実施が行われることはありませんでした。この頃に助産師はようやく医師を呼びました。

医師は内診時に、産道が硬く吸引分娩による急速遂娩は困難と判断していたにもかかわらず、3時間以上にわたり、オキシトシンを増量しながら漫然と経過観察を続けました。朝方になってようやく吸引分娩を実施し、赤ちゃんは生まれました。

出生時、赤ちゃんは重症新生児仮死の状態で、搬送先の病院で脳低体温療法が行われましたが、重度脳性麻痺の後遺症が残りました。

法律相談までの経緯

出産時、産婦人科の対応に不信感があり、産科医療補償制度の原因分析報告書にも気になる記載があると当事務所にご相談いただきました。

相談後の対応・検討内容

カルテ開示

カルテ開示手続きにより、クリニックからカルテを取得しました。しかし、開示された記録には、CTG記録の一部や、搬送時の新生児蘇生に関する記録など不足している資料が複数あり、当方が代理人として着任した通知とともに、これらの資料を全て開示するようクリニックへ求めました。

原因分析報告書

すでにご両親が受け取られていた産科医療補償制度の原因分析報告書には、「脳性麻痺の原因は、分娩経過中に生じた胎児低酸素・酸血症により低酸素性虚血性脳症を発症したと考える」と明記されていました。

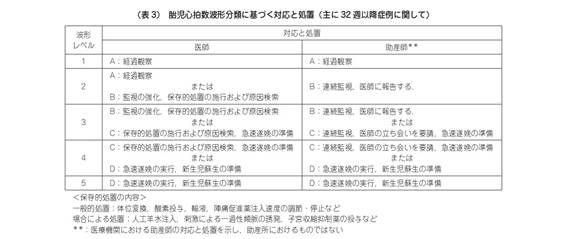

当時のガイドラインに沿った評価でも、レベル5(高度異常波形)の胎児機能不全の状態でオキシトシンを増量し続けたことや、吸引分娩による急速遂娩が困難と判断してから赤ちゃんが娩出されるまで約4時間かかっていることは「医学的妥当性がない」と判断されていました。

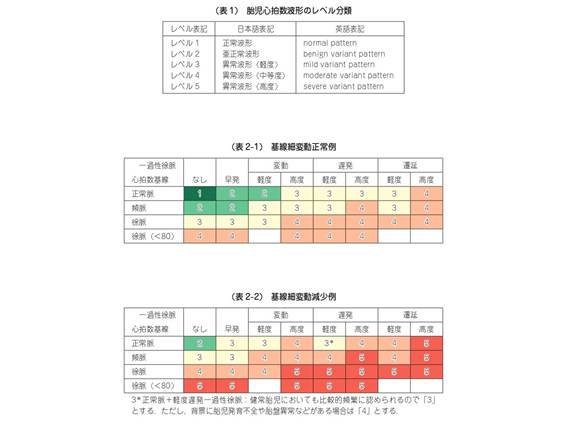

胎児機能不全のレベル分類

今回のケースに当てはめると、日付が変わる頃にはレベル3~4の状態(軽度~中等度異常波形)であったと考えられるため、この時点で助産師は急速遂娩の準備、医師への報告を行うことが求められています。また、レベル5(高度異常波形)の状態に至ってからは、医師が内診時に吸引分娩困難と判断していることから、迅速に帝王切開を実施することが必要であったと考えられます。

示談交渉

2023年10月 示談申し入れ

2025年4月 和解成立

お腹の中で赤ちゃんが非常に危険な状態になってから長時間放置していたひどいケースであり、生まれてからもお子さんには最重度知的障害、てんかん、四肢麻痺、姿勢異常などの後遺症が残り、医療的ケア、全介助が必要な状態になりました。

日中、夜間を問わず常に複数人での介護が必要で、ご両親が交互に介護に専念し、仕事を制限せざるを得ない状況となり、将来介護費を中心に損害賠償の請求額は当然のことながら高額になります。

現在の通院状況や、生活状況、今後も必要となるリハビリや介護用品などを詳細に検討しました。話し合いにあたり3億円を超える請求をしましたが、話し合いでの解決であることも踏まえ、最終的にはご両親と相談の上、約2億円(産科医療補償制度既払い金約1000万円を含む)での解決に至りました。

弁護士のコメント

陣痛促進剤の効果は個人差がある

陣痛促進剤(オキシトシン)は、効果に個人差があります。ごく少量でも子宮の張りが強く出る妊婦さんがおられる、ということです。個人差は使ってみなければわからないため、ガイドラインなどでは、少しずつ使いはじめることや、増量のルールも決まっています。がまんをせず、異変を感じたらすぐ助産師や医師に聞きましょう。

今回の交渉では、薬剤の使用方法に明らかなミスがあったことを突き止め、相手方のクリニックも事実を早くから認めていました。しかし、賠償金額の話になると一転して「ミスがなかったとしても障害は生じていた可能性がある」などと、因果関係を否定するかのような発言があり、ご両親が気持ちを逆なでされることもありました。

さらに、医師はミスを認めているにも関わらず、保険会社がお金を出し渋る、という状況になり、裁判も辞さないというご両親の強い意向を伝え、粘り強く交渉を続けました。

裁判にかかる負担

2億円は大きな金額です。しかし、毎日24時間介護が必要な状況からすれば本来3億円以上の賠償をすべきです。

しかし、クリニック(というより保険会社)側は「そんな金額を求めるなら裁判をすればよい」という態度を示し始めます。

訴訟はどんなに有利な戦いであっても常に、敗訴のリスク(0円や赤字になってしまうこと)を考えなければなりません。これらのことをご両親と時間をかけて話し合い、2億円という一区切りを超えたところで示談を受け入れることにしました。

日本は賠償額が少額

日本の賠償法は、欧米に比べ、極めて少額の金額しか認めていません。それも実際に必要となる可能性が高い、というところまでを被害者が証明しなければならないのです。

話し合い(示談)では「この金額が不満なら裁判でも何でもすればいい」という反応をする医療機関(というより多くはその背後で金額を査定する保険会社)によって、被害者は再度深く傷つけられるのです。そんな被害者と伴に私達弁護士がすべき仕事がまだあります。日々裁判をする覚悟をもって交渉しています。