新着情報

「赤ちゃんはどうせ脳性麻痺になっていただろう」という裁判官

赤ちゃんの将来のために事実を明らかにしたい

産婦人科医が、適切に早く対応してくれなかったことに疑問を持ったご両親は、「訴訟によって事実を明らかにし、赤ちゃんの将来のためにも適切な賠償を求めたい」と考えました。

訴訟では、患者側、病院側とも真っ向から争い、折り合いがつきませんでした。

しかし、最終局面で裁判所から、一度話し合いをしませんか、という和解の提案を受け、裁判所からの「和解案」を受け取りました。

裁判所から出された衝撃的な和解案

和解案とは

医療裁判での「和解案」というのは、医療訴訟に関わる3人の裁判官が合議(3人で相談)をして、こんな内容で和解を検討できませんか?という提案を記載したものです。

判決のような長い和解案もありますし、紙一枚だけのものもあり、口頭で説明されるだけのときもあります。

どんな和解のプランを、裁判のいつ頃に出すのか、いつ和解を試みるかどうか、など和解については裁判所の広い裁量に任されています。そのため、和解の場面というのは、裁判官の個性、考え方、価値観が色濃く出る場面でもあります。裁判所が、どんな考え方をしていてどんな判決を書こうとしているのか、いわゆる「裁判所の心証」や価値観、人間性なども、和解の進め方や和解案を見ると透けて見えます。

和解案は裁判所の期日で渡されたり、事前にFAXで送られてきたり、最近であればTeamsにアップロードする方法で弁護士のところに届きます。

この赤ちゃんのケースでは、地方裁判所が作った和解案は、FAXで送られて来ましたが、衝撃的なものでした。

実際の和解案をみてみましょう

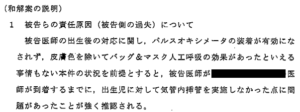

裁判所は、赤ちゃんが生まれた後の対応についてどう考えているかを説明しています。

赤ちゃんが生まれたときに、酸素飽和度を測定するパルスオキシメーターという指につける器具を適切につけなかったこと、赤ちゃんが呼吸をしていなかったのでバッグ&マスクという器具を赤ちゃんの鼻と口に当てて人工呼吸をしたけれども、その人工呼吸が有効にできていなかったこと、それなのに生まれてから高度医療センターの小児科医師が到着するまで気管挿管をしなかったこと、などから産婦人科の対応に「問題があったことが強く推認される」と書いています。

次に、出産に至る前のことも書いています。

赤ちゃんが生まれるまでの助産師の対応について、高度遷延一過性徐脈という赤ちゃんが苦しいサインが出ていたにも関わらず、45分間分娩監視をしなかったことが『問題がなかったとはいえない』と書いています。回りくどい言い方になっていますが、要するに「問題があった」ということです。

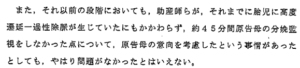

しかし、その続きはおかしな結末になっています。産科医療補償制度を受けているのだからそれで満足しないのか?病院の責任は一部のみ認めるが、それも産科医療補償制度で受け取っている金額で十分補償されているだろう、というのです。

私にとっては、どう考えてもおかしくて、違和感がある和解案なのですが、皆さんが読まれてどうお感じになりますか?

まず、裁判所の理論をわかりやすくいうと、医療は不確実だし、原告(患者側)が証明しなければいけない立証責任がある。だけど立証は簡単じゃないし、出来てないよね。出産の場面で赤ちゃんに障害が残ることは珍しくないし、障害が残っても仕方がなかったんじゃないの・・・・という内容を、いかにもそれらしい言い方で書いています。

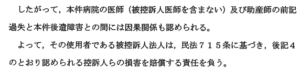

以下に示すのは、裁判所の書いた問題の部分です。

産婦人科診療ガイドラインは最低限のルール本

産婦人科医師や助産師が適切に分娩管理ができるように、産婦人科診療ガイドラインが作られています。そして、当然ながら、心ある産婦人科医や助産師は、元気に赤ちゃんが生まれるようガイドラインに書いてあること以上に、日々、頑張っています。

産科診療ガイドラインは、現場の産婦人科の先生からすれば、やるべきことが書かれた最低限のルール本です。

それにもかかわらず、裁判所は、ガイドラインに沿っていない色々問題がある対応をしているよね、と言いながらも、出産は障害が残ることも少なからずあるし、仕方がない、という価値判断をしています。

では、何のために心ある産婦人科医や助産師は、ガイドラインに従っているのでしょうか?

立証責任は患者?病院側?

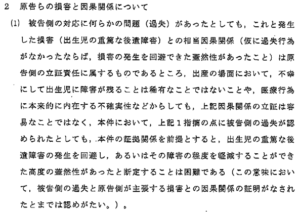

患者側に立証責任がある、と裁判所は書いていますが、患者は、「ガイドラインに従っていれば脳性麻痺にならなかった」という証明をすればいいはずです。

そもそもガイドラインに従わず監視しなかったから赤ちゃんが苦しくなっている状態が分からず対応が遅れたケースなのです。きちんと監視しなかったから、脳性麻痺になった、というケースなのです。

何をやっても仕方がなかった、どうせ脳性麻痺になったという事実は、権利障害事実といって、権利を主張する側(患者)ではなく、権利がないと主張する被告・病院側に立証責任があるのです。

許せない内容の和解案は、ご両親としても、当然、受け入れられなかったため、裁判を続け、判決をもらうことにしました。

和解案から想像するとおりの内容での判決は予想していましたが、その地方裁判所の判決は、次のような内容でした。

産婦人科医に問題があったとして過失はあるが、赤ちゃんが脳性麻痺にならなかったという因果関係までは認められないし、過失の部分は、産科医療補償制度ですでにお金を受け取っているから、それ以上の請求は認めない・・・。

産科医療補償制度があるのだから、それで満足しろ、といわんばかりの内容には怒りを覚えました。

当然、控訴することにしました。

1億2500万円の損害賠償請求を認めた控訴審判決

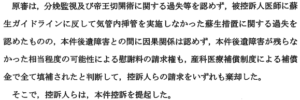

高等裁判所では、患者側の請求がほぼ全面的に認められ、1億2500万円の損害賠償請求が認められる内容の判決でした。

一審である地方裁判所(原審)の判決について、高等裁判所の裁判官は、以下のように説明しています。

そして、地方裁判所が認めなかった因果関係の点についても、下記のように、帝王切開を実行していれば麻痺は残らなかった高度の蓋然性(≒因果関係)があると結論づけて損害賠償を認めました。

裁判官にはもっと自分で考える姿勢が求められるのでは

専門家ではないからわからない

日々、医療訴訟を何件も扱っていると、医療訴訟の経験が乏しい裁判官が、自分の頭で考えることを放棄し、「われわれは専門家ではないからわからない」、と職務放棄しているように見えることがあります。このケースの地方裁判所の裁判官達にも、訴訟中のやり取りの中で、自分の頭で考える姿勢が見られませんでした。

その姿勢のまま、脳性麻痺になっても産科医療補償制度でお金をもらっているのだからそれでいいじゃないか、というような和解案が出され、裁判所の独善的な価値判断が透けて見え、極めて不快でした。

決して全ての裁判所がこんな考え方をするわけではありませんし、熱心に書面を読んでくれる裁判官ももちろんいます。しかし、患者さん達にとっては、「自分の裁判を担当する裁判官が全て」なのです。

そのことを、もっときちんと自覚してほしいのです。

3人の裁判官による合議体

若手裁判官の養成は、合議体という3人の裁判官での判断をする形で実際の事件を扱いながら行われていきます。若手の外科医を育てるために指導医が指導しながら、少しずつ手術の一部をやらせてみる、という感じに似ています。裁判長の指導の元、若手の裁判官(左陪席)が書面を詳細に検討して、裁判長に説明をしながら理解を深めていきます。左陪席は、争点を整理していき、争点整理案を作ったり、和解案を作ったりしながら、どのような方向での解決を目指すのか考えながら、判決の下書きを書いていきます。若手裁判官にどこまでを任せられるか、裁判長は常に見ながら訴訟を進めていきます。若手の裁判官を、裁判長や、2人目の裁判官(右陪席)が指導しアドバイスを与えながら、適切な方向に導いていき、最終的な合議体による判断(判決)が作成されるのです。

今回のケースで、3人の裁判官が全て同じ価値観だったということはないと思いますし、3人とも、「産科医療補償制度があるから、それでいいじゃなか」と考えていたとは思いたくありません。しかし、日本のこれからを担う若手の裁判官が、偏った考え方の先輩裁判官の指導によって、偏った価値観のまま養成されていくことは避けなければいけないと強く思いました。

裁判官の職権の独立

ご両親の強い思いもあり、地方裁判所の下した判決を不服として、高等裁判所に控訴しましたが、高等裁判所の裁判官は正しい判断をしたと思います。

地方裁判所の和解案や判決を下書きした若手の裁判官が、どんな経緯でこんな判決を書いたのかはわかりません。しかし、患者や弁護士は、裁判官の動向を常に見ています。書面を読んでいるかどうか、自分で考えようとしているかどうかは、裁判期日で一言二言話せば、すぐに分かります。

裁判官には、合議体であっても、それぞれ一人ひとりが、独立した価値判断をすることが求められます。「裁判官の職権の独立」といいます。裁判事務について、他の如何なる国家機関も、指揮監督、その他の干渉を行うことができないことを意味し、 裁判官も、その執務振りについては、司法行政上の監督を受けるが、これによっても裁判の内容に影響を及ぼすことは許されない、という裁判所法81条にも書かれている原則です。(裁判所法81条については裁判所のホームページに詳細に記載されています。)

つまり、裁判所は間違った判決を書いても、その記載内容で他のいかなる国家機関からも指導されないし、責任も負わないのです。

高等裁判所の逆転判決を読んで、偏った考え方の上司に迎合せず、難しい医療裁判においても自分の頭で悩み考える重要性を学んでくれていることを祈るばかりです。

この記事を書いた人(プロフィール)

富永愛法律事務所医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。

外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。

医療と法律の架け橋になれればと思っています。